LIRISMO, TRAGÉDIA E REALISMO

«Contrariamente à crença geral, a verdade não se impõe por si mesma. O erro que entra no domínio público permanece nele para sempre. As opiniões transmitem-se, hereditariamente, como as terras. Constrói-se nelas. As construções acabam por formar uma cidade - e ditar a história.» Henri Bergson (1859-1941)

Há algumas décadas, Jacinto do Prado

Coelho (Originalidade da Literatura

Portuguesa, ICALP, 1977) apontava o lirismo e a sátira como dois dos

principais traços distintivos da Literatura Portuguesa e lamentava a escassez

de narrativas de grande fôlego, embora considere que Portugal tem “bons autores

de ficção”. O lirismo cruza-se com o saudosismo e cria uma ambiência mental inclinada

para o subjectivismo e avessa à acção (o sentir que se sobrepõe ao agir). A acção

é de facto o elemento estruturante da narrativa, tal como o subjectivismo e as

emoções são a força vital do lirismo. Esta tendência para o lirismo e o

subjectivismo seria um reflexo do próprio “ser português”. Cada literatura

reflecte o povo que a cria. Mas a par da “literatura lacrimejante”, surge a

sátira e a comédia, como contraponto ao carácter depressivo e também como

tendência natural do temperamento português. Vista deste modo, a Literatura

Portuguesa quase parece bipolar: o autor / leitor chora a beleza triste de um

episódio amoroso e / ou trágico e, logo a seguir, tem de contar uma anedota

para equilibrar as emoções. Hoje a comédia e o humor estão por todo o lado, no stand up, nos programas televisivos,

mesmo nos de comentário e crítica, e em qualquer mesa de café. Quem não sabe

contar uma anedota, às vezes absurda e até ofensiva, é enfadonho e pessimista,

não tem sentido de humor. Quem não se comove com um belo poema de amor é um insensível

sem coração. Estas são dicotomias radicais mas não distantes da realidade.

Jacinto do Prado Coelho nota também a

“escassez do trágico” na Literatura Portuguesa. Como verdadeiramente trágicas,

e seguindo Ruben A., aponta apenas três obras: Inês de Castro (sem nomear explicitamente a Castro de António Ferreira ou outra), Frei Luís de Sousa (Almeida Garrett) e algumas “páginas da História Trágico-Marítima” (Bernardo

Gomes de Brito). Mais adiante, seguindo Miguel de Unamuno, acrescenta Camilo

Castelo Branco, que “exalta aquele sentido trágico da existência”. O trágico

genuíno tende a esbater-se e o que fica é apenas uma aproximação à tragédia: «(…) as arestas do trágico tendem a

esbater-se, na literatura portuguesa, em cambiantes do sentimental ou do

elegíaco ― para não falar no melodrama».

A lenda dos amores de Pedro e Inês é em si

mesma genuinamente trágica, lírica e subjectiva; bebe a inspiração na História

mas afasta-se dela. E, no entanto, quase todos os que apreciam a tragédia de

Pedro e Inês tomam a lenda como história completamente factual. A História

autêntica é muito mais trágica e, por isso mesmo, incompatível com o lirismo

intimista que pode dilacerar a alma mas deixa o corpo vivo para continuar a

experimentar a dor. A tragédia não recorre a subterfúgios, apresenta a crueza

da dor e da morte que nenhuma “justiça” pode redimir. Talvez por isso, a lenda

continua tão viva, como forma de tentar fazer “justiça” ao longo do tempo. Quem

não se comove com os amores trágicos de Pedro e Inês, tal como a Literatura os

apresenta, deve ser de facto insensível. Neles há vida autêntica, lirismo e

tragédia. Apesar do apego persistente a esta tragédia específica, que já conta

665 anos, Jorge Dias, citado por J.P. Coelho, afirma: «O Português não gosta de ver sofrer e desagradam-lhe fins demasiado

trágicos». Os criadores da lenda e os leitores que solicitaram a introdução

da cena da coroação do cadáver de D.ª Inês na Nova Castro, de João Baptista Gomes, contrariam esta visão.

Cada leitor ou espectador é, antes de

mais, um ser humano que sente e busca emoções. O amor transcendente e sem

barreiras de Pedro e Inês é muito mais mito e utopia do que História e, por

isso mesmo, é também mais um reino de emoções do que uma sucessão de actos. Na

vida real, poucos seriam os que aplaudiriam a morte de Inês, mesmo que ela

fosse uma conspiradora maquiavélica e dissimulada. Na vida real, poucos seriam

os que defenderiam o frio homicida que arranca corações. Na vida real, poucos

seriam os que fariam a apologia da traição e dos traidores, pois toda a

história de Pedro e Inês é fundada neste alicerce decadente e destrutivo. Na

vida real, poucos seriam os que defenderiam a felicidade individual em

detrimento do bem e soberania do próprio país. Mas perante a imagem idealizada

de um amor maior do que o poder político, do que o interesse nacional e do que

a própria vida, os factos tornam-se irrelevantes ou são interpretados com

outros olhos. As emoções íntimas e subjectivas têm estas nuances contraditórias; são capazes de tolerar e justificar a

cobardia, a traição, o horror, o ódio, se eles forem meios para atingir um “fim

maior”: o amor, humano e divino, terreno e imortal. E nenhum espectador se

sente culpado por sentir empatia, mais ou menos profunda, com os amantes

trágicos; nem aqueles que jamais agiriam como eles, nem os que os consideram apenas

um símbolo do excessivo sentimentalismo nacional, nem os que vêem neles

sublimes heróis trágicos, nem aqueles que simplesmente sentem, interiorizam e

partilham tudo o que vêem, lêem ou ouvem.

A maior parte dos receptores e

transmissores populares ao longo dos séculos tem muito deste último grupo, o

dos que sentem tudo e tornam suas todas as histórias. Se não fossem estes, a

lenda nunca se construiria, toda a poesia amorosa seria uma coisa árida e os

escritores eruditos veriam a sua fantasia e inspiração sistematicamente

destruída pela racionalidade, pela História e pelas exigências dos leitores de

cada época. Mas nenhum autor passa incólume pelo seu tempo; cada vez que a

história de Pedro e Inês foi reescrita, apesar de manter uma dose mais ou menos

elevada e intemporal de lirismo trágico, assimilou o espírito de cada época, foi

metamorfoseando a Lenda e a História.

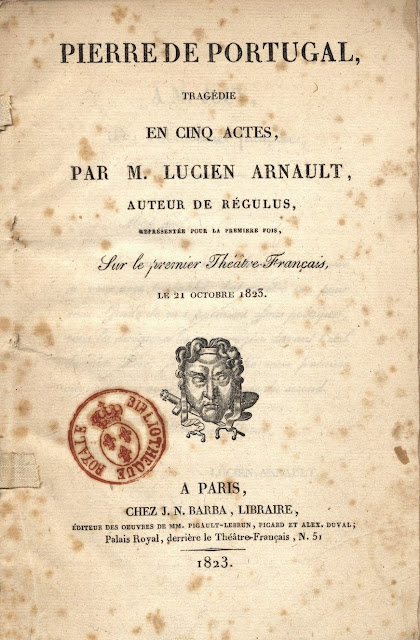

Enquanto, até meados do século XIX, a

figura principal continuou a ser D.ª Inês, vista como vítima indefesa e heroína

trágica, a partir de meados desse século, D. Pedro assumiu muitas vezes o

protagonismo (ex. António Patrício, Pedro

o Cru, drama em 4 actos, 1918; Pierre

de Portugal, tragédie en cinq actes par Lucien Émile Arnault,

1827), em grande medida devido ao avanço nos estudos historiográficos que já

não permitia aos mais eruditos alimentar a lenda de forma tão ingénua. A

História não mostra um D. Pedro imaculado e justo, mostra um ser humano com uma

personalidade forte, com muitos excessos e máculas; vícios e virtudes passaram

a coexistir na personagem e as abordagens tornaram-se menos ingénuas e

facciosas. Já no século XX, houve até quem, finalmente, tenha feito de D.ª

Constança (ex. Eugénio de Castro, Constança,

1900; A Morte de Constança, poema,

1902), a heroína trágica, porque de facto foi ela a primeira vítima real desta

tragédia. Mais recentemente, Isabel Machado publicou Constança – A Princesa Traída por Pedro e Inês (A Esfera dos

Livros, 2015).

Até ao presente, foram escritas centenas de obras sobre a lenda de Pedro e Inês, em vários lugares, tempos e línguas. A história ficou lá atrás, a lenda não morre, não morre Pedro e Inês nem acabam os amores trágicos. Na bibliografia indico algumas dessas obras (literárias, teatrais, musicais, iconográficas) com alguns comentários, notas ou meras interpretações pessoais.

Sem comentários:

Enviar um comentário